Texto y fotos: Adrián Miranda

Cuando me confirmaron que mi prueba de VIH era positiva, lo primero que escuché fue: “puedes tener una vida normal”. Esa frase se volvió un mantra que me repitieron hasta el cansancio las siguientes semanas. Antes de cada análisis, después de cada muestra de sangre, alguien decía “puedes tener una vida normal”. Cuando me comía las uñas en una sala de espera donde nadie te miraba a los ojos pero todos insistían que “puedes tener una vida normal”. Mientras una enfermera me preguntaba si había estado en una prisión extranjera, si había bebido agua estancada, si alguna vez me dieron por el culo, y terminaba anunciando con voz de infomercial trasnochado que “puedes tener una vida normal”. Después de dos meses, me entregaron dos frascos de medicamento y un folleto que me flasheó las retinas sentenciando que no era el fin del mundo y “puedes tener una vida normal”.

[LEE TAMBIÉN: “AMLO: las personas con VIH no somos ´enfermos de sida´y exigimos medicación”]

Siempre quise preguntarles qué significaba, exactamente, una vida normal. Pero en ese momento estaba tan catatónico y deprimido que me inventé una definición con las certezas que tenía. La vida normal de un chico de clase media en México transcurre en filas infinitas para hacer trámites absurdos para obtener documentos misteriosos para completar procesos imposibles que te responderán en sesenta días hábiles. Sobrevives en un régimen burocrático insuficiente y oxidado que puede negarte las necesidades humanas porque no tienen la autorización, porque el supervisor está de spring break, porque alguien firmó con tinta negra en vez de tinta azul, porque se les cayó el internet. Siembras cada conversación con las negativas que terminas aceptando como síntomas de una vida normal. No me alcanza. No lo tienen. No han surtido. No hay sistema.

He vivido con VIH desde hace dos años y, por extraño que parezca, la vida se siente normal. Me atiendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y no es raro pasarme el día entre filas infinitas y trámites imposibles, interceptando médicos para conseguir una receta, persiguiendo superiores que acaban de jubilarse o intentado comprender cómo extraviaron tus muestras los del laboratorio. Mucha gente bromea diciendo que en el IMSS están convencidos que el tiempo lo cura todo, por eso he envejecido eones en la administración de mi clínica corrigiendo errores tipográficos que me cambiaron la edad y el grupo sanguíneo. A fin de cuentas, así es la vida normal.

En el 2019, comenzó el desabasto de medicamentos a nivel nacional. Me enteré después de leer una nota en internet: Andrés Manuel López Obrador aseguraba que era real, que había escasez en las instancias de salud, pero “estaba peor antes; lo que pasa que ahora, con este plan de combatir la corrupción en la compra de medicamentos, se está ventilando el asunto, antes no se decía nada”. Dicho plan consistía en investigar a los proveedores farmacéuticos que monopolizaban el mercado, cancelando los tratos comerciales hasta que acordasen un precio justo en las medicaciones. La AIDS Healthcare Foundation respondió con una carta abierta para desmentir la información de AMLO y el CENSIDA acerca de la distribución de los fármacos para los 97 mil pacientes seropositivos que recibe la Secretaria de Salud, pero hasta el momento nadie ha respondido a la organización.

En julio, mi recuento de células CD4 había aumentado considerablemente gracias a mi adherencia a la terapia con Truvada y Efavirenz. El alivio me duró poco cuando los encargados de farmacia me dijeron que sus reservas de efavirenz estaban agotadas. Tenía algunas pastillas de sobra, y no me angustié demasiado durante los tres días que tardaron en notificarme que habían recibido más frascos. En la siguiente consulta, le pregunté a mi médico que pasaría con la escasez de medicamento. “No estoy seguro” respondió, “no nos han dicho nada acerca del abasto en lo que queda del año”. Después me dijo que, para seguir con una vida normal, no podía dejar los medicamentos un solo día, y no quise preguntarle cómo carajo seguiría el tratamiento si no sabía cuando volvería a recibirlo.

Las pastillas contadas

Entonces lo normal se fundió con el miedo. Ya no era el temor al virus que había aprendido a aceptar y reconocer, sino la posibilidad de que lo único que detenía su avance en mis venas pudiese faltarme. Cada visita al IMSS sentía un retortijón en el estómago esperando lo peor, y me di cuenta de que los demás pacientes se sentían igual. Seguían sin mirarme a los ojos, pero todos llevaban el mismo semblante nervioso. Las cosas no mejoraron cuando la enfermera en piso no podía programar mi cita para el próximo mes porque “tengo la agenda llena, y sólo los lunes y viernes se pueden surtir recetas”. No quise decirle que tenía las pastillas contadas para un mes exacto, y que el asunto de los días de receta sonaba jodidamente estúpido, porque no podría explicarle qué pasaría si el tratamiento se suspendía. Nadie me lo dijo nunca y dejé de confiar en los diagnósticos de google cuando confundió mi reacción alérgica a los ladrillos con cáncer de páncreas.

En diciembre mi recuento de células CD4 estaba casi normal, los últimos resultados reafirmaron mi estado serológico como “indetectable”, y en farmacia me dijeron que ahora lo que les faltaba era Truvada. Me dieron un número de teléfono para llamar en los días siguientes, y la única vez que me atendieron su respuesta fue un escuetísimo “no tenemos” antes de colgar. El miedo que gruñía en mis trips se convirtió en rabia. Por esos días habíamos tuvimos primera reunión del Capítulo Morelos de la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes Positivos, y acordamos presentar denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recibí varias llamadas de la CNDH y la Coordinación de Excelencia Clínica del IMSS, preguntando si había recibido los fármacos, afirmando que estaban haciendo todo lo posible por garantizar el suministro, y agradeciendo la paciencia que se me había terminado antes que las pastillas. Nos organizamos para conseguir algunos frascos de antirretrovirales. Durante una semana me cambié a goltrec, un combinado que me ocasionó fatiga crónica y náuseas catastróficas a mitad de la noche.

El 24 de diciembre, el IMSS publicó un comunicado, explicando que debido a “la situación atípica que afectó nuestros inventarios” el Truvada sería sustituido por un nuevo fármaco llamado Biktarvy, un esquema que fusiona los tratamientos anteriores y no causa tantos efectos secundarios. Ignoré la indicación idiota del día de receta, y entré al consultorio de mi médico a preguntar por el nuevo esquema. Sí lo tenían, pero debía hacerme una evaluación para saber si era candidato para cambiarme al biktarvy. “Al ser un medicamento de nueva generación, no cualquiera es apto. Y en realidad no tenemos suficiente para atender a todos, con lo que recibimos puedo recetárselo a cien de los mil doscientos pacientes que tengo”. La otra opción era continuar el tratamiento que llevaba hasta ese momento; sin embargo, el médico me recordó que truvada sería descontinuado, y lo mismo pasaría con movitrem, un genérico que hasta ese momento supe que existía. Acepté la evaluación, pero no hubo agujas ni gotas de sangre. Mi médico firmó una receta para que me dieran biktarvy, y me recordó que si llegaba a faltarles tendría que aguantar las consecuencias. Como toda decisión furiosa de una vida normal.

Nos convertimos en el enemigo público

En enero, AMLO volvió a hablar del tema del desabasto en su conferencia matutina. “Ha habido campañas para hablar de desabasto, de falta de medicamentos. Han hablado de falta de medicamentos para niños con cáncer, enfermos de SIDA, todo eso. Tuvimos que comprar medicamentos en el extranjero. Estamos padeciendo de boicot de parte de los que manejaban este gran negocio.” La respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Varios comentarios en youtube exigen que los “prianistas” dejen de difamar al presidente y su labor por los que más lo necesitan. Otros piden que sea premiado con un Nobel de la Paz. Mi comentario favorito lo vi en facebook y rezaba “los del SIDA qué, ellos se meten donde no deben, los niños con cáncer no tienen la culpa de nada”.

Alguien con menos cabeza podría leer esa clase de cosas y arruinarse el autoestima. Para mí, esa clase de cosas son parte de mi vida normal. Cuando salí del closet, si es que alguna vez lo estuve, descubrí que había dejado adentro mis adidas, mi falso interés por el Super Bowl y la mayoría de mis derechos como ciudadano. En setenta países del planeta me consideran un criminal, y en doce de esos pueden condenarme a muerte por follar con otro hombre. Irónicamente, sólo en treinta países puedo contraer matrimonio, y en veintiocho podría adoptar un hijo. Pero a la vida normal no le significan mucho las leyes, y por eso nunca he tocado a mi novio en la calle: si algún transeúnte decide que un beso es suficiente para partirme a golpes el cráneo o meterme una bala en las costillas, en cuestión de horas seré una vela en medio del asfalto o una cifra nueva en un periódico amarillista, y el resto de los ciudadanos con vidas normales y decentes estarán convencidos de que “andaba en malos pasos” y yo me lo busqué al tener una vida anormal e indecente. Con un poco de suerte, el periódico amarillista no descubrirá mi estado serológico para imprimirlo en arial treinta seis con negritas, porque entonces no sería una pérdida lamentable pero comprensible sino un ejemplo cívico de control de enfermedades.

La cosa es que no fue un ciudadano normal y decente quien acaba de llamarnos a 180,000 personas en México “enfermos de sida” frente a un salón aterido de reporteros. Fue el presidente de la república que obtuvo el mayor número de votos en la historia de las elecciones democráticas. Uno de marcada tendencia izquierdista que ha detonado batallas ideológicas en cada estrato económico. Uno que se ha pasado tres décadas de carrera política alegando su desprecio a los monopolios y las mafias del poder y su devoción a los menos favorecidos. Uno con tal influencia mediática que a veces sus seguidores parecen más un culto a punto de beberse el kool-aid. Esa es la persona que está descartando la epidemia más importante del siglo con un gesto desdeñoso y un adjetivo miserable.

Una vida con VIH es un interrogatorio a tiempo completo. En la cafetería de la escuela, en la cena de navidad, en el clímax de la borrachera, en cualquier momento pueden acribillarte con preguntas. Quién te contagió. Cuándo te contagió. Por qué te contagió. Por qué no usaste condón. Por qué sigues usando condón. Puedes comer chocolate. Puedes beber vodka. Puedes escalar una montaña. De qué color es tu sangre. Tienes llagas. Tienes manchas en la piel. Tienes calvicie prematura. Tienes un testamento. Tienes paz con dios. Cuánto tiempo te queda. Cuándo le dirás a tus padres. Cuándo te vas a morir. Todas las respuestas están ensayadas porque la vida normal de los otros las necesita para dejarte entrar en la suya. Pero nadie tendría que explicarle al presidente de una nación la diferencia entre virus y síndrome y enfermedad, el daño que pueden infligir las palabras en una sociedad verbalmente deficiente, la dimensión de una crisis de salud pública causada por un montón de enfermos de SIDA que no se toman sus pastillas tres o cuatro semanas.

“Sida por contagio homosexual”

Ayer leí que un chico seropositivo acudió al IMSS por un caso de condilomatosis, y su resumen clínico declaró que había adquirido el SIDA por “contagio homosexual”. Hace unos meses, a un amigo seronegativo no le permitieron donar sangre por ser bisexual. Hace unos años, a mi novio lo internaron después de su diagnóstico de VIH y anotaron en su expediente que “el paciente ha incurrido en diversas prácticas de alto riesgo con numerosas parejas sexuales”. En las orgías secretas que los de derecha nos descubrieron, esas donde planeamos la aniquilación del matrimonio católico y fornicamos entre capítulos de RuPaul, todos hablamos de esos eventos frecuentes como un viejo amigo que tenemos en común. Nos cabreamos, rechinamos los dientes y suspiramos con resignación porque, bueno, podría ser peor. Podrían habernos encerrado en un calabozo de Lecumberri. Podrían habernos castrado con químicos en Dachau. Podrían habernos golpeado fotogénicamente en el Greenwich Village. Podrían habernos lapidado en una plaza en el Borneo. Podrían habernos dejado agonizar teñidos con sarcoma de kaposi en la cuarentena de un hospital.

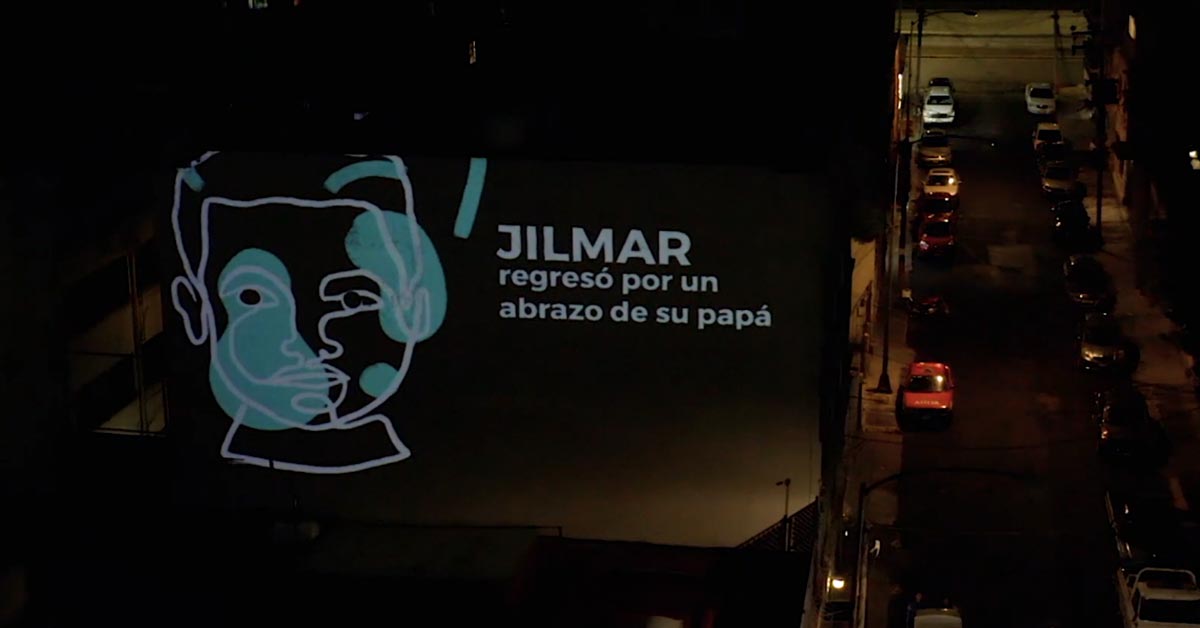

Sigo preguntándome qué significa una vida normal. Ya no recuerdo la última vez que me sentí real, alguien que no conoce lo jodido y averiado y omitido que hace girar el mundo. Cuando no sabes los errores que se cometen para que la superficie no se rompa puedes sentirte medianamente feliz y moderadamente precioso, como un personaje de relleno en una historia orwelliana donde la ignorancia es la fuerza. Por eso no extraño lo que era antes del diagnóstico. Nunca pedí ni el virus ni el síndrome ni la enfermedad, pero tampoco pedí la determinación ni el conocimiento ni la curiosidad. He olvidado cuando dejó de ser una lucha mamífera por salvarme y se volvió la certeza de que puedo girar algunas tuercas, detener el mundo y hacerlo un poco mejor; cuando dejé de sentirme solo y encontré a un montón de personas dispuestas a plantarse frente al abismo y gritarle con todas sus fuerzas.

Hoy desperté con mi novio roncando en monosílabos, saludé al virus que flota en mis venas, le rasqué la panza a mi gato, vi el apocalipsis estallando en youtube, tomé mis pastillas a las nueve en punto, escribí este último párrafo imposible, y volví a mandar a la mierda cualquier indicio de una vida normal.